Сегодня поговорим о не самом редком, но крайне плохо диагностируемом заболевании пищевода - эозинофильном эзофагите. За все время моей практики ни разу ни в одном протоколе эндоскопии я не видел заключения об эозинофильном эзофагите, хотя сам вижу его не так уж и редко - и даже в значительно тяжелых формах, с формированием стриктур. Почему так происходит - загадка, но сегодня не об этом.

Что же такое эозинофильный эзофагит?

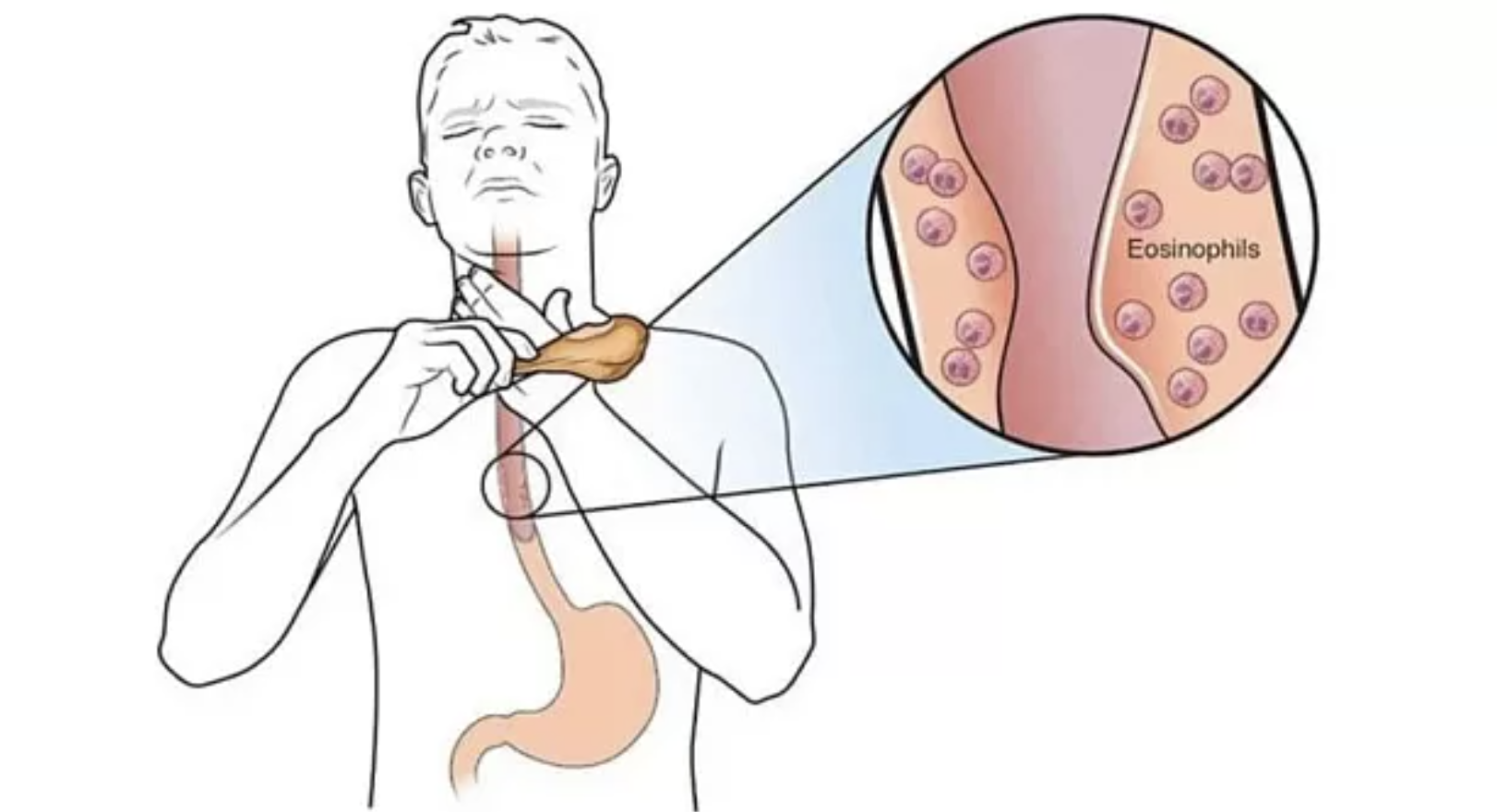

Это специфическое воспаление пищевода не до конца ясной природы, включающее в себя генетические, экологические и иммунные факторы, приводящие к нарушению дифференцировки клеток эпителия и нарушению барьерной функции, сопровождаемые симптоматикой и нарушением качества жизни.

Типичная картина для больного таким эзофагитом - мужчина 20–30 лет со сложностями при проглатывании пищи и воды, ощущением «застревания» пищи по ходу пищевода, частой устойчивой изжогой, страдающий от аллергии, также имеющий проявления атопического дерматита, нередко также страдающий астмой.

Как же заподозрить такой диагноз?

По сути, диагноз «эозинофильный эзофагит» основывается на сумме симптомов, эндоскопических признаков и гистологических данных. Исходя из этого, внимательный и вдумчивый опрос и сбор жалоб - пожалуй, лучший инструмент в руках гастроэнтеролога. Зачастую только при подробном опросе начинаешь понимать, что человек отказывается от определенной пищи, потому что ее больно глотать, или она «застревает в груди», или вызывает боль в животе. Но это длится так долго и происходит так часто, что он уже и внимания в целом не обращает, списывая такие симптомы на изжогу или «гастрит». (Про боль и гастрит я уже писал тут и тут и тут.) При этом также часто удается выяснить, что параллельно он лечится у аллерголога с различными аллергиями (в том числе проявляющимися ринитом) или у дерматолога - с атопическим дерматитом. Что со стороны того же пациента никак в общую картину не вяжется, и большая часть пациентов об этом даже не упоминает.

И вот, собрав в кучу всю картину, толковый гастроэнтеролог должен назначить гастроскопию.

Но!

Не просто гастроскопию, а достаточно конкретно должен написать эндоскописту о том, что подозревает диагноз «эозинофильный эзофагит», и попросить выполнить специфическую биопсию для проведения специфического гистологического исследования.

А все потому, что выделяют 3 генетических типа эозинофильного эзофагита, один из которых совершенно никак не проявляется эндоскопически, и изменения в подобных случаях реально найти только под микроскопом! Поэтому надеяться, что эндоскопист сам предположит такой диагноз и будет выполнять биопсию, стремится к нулю.

Учитывая, что симптомы эозинофильного эзофагита не строго специфичны и встречаются и при других заболеваниях, в среднем от начала симптомов до постановки диагноза проходит 5 лет.

При осмотре эндоскопистом чаще всего при эозинофильном эзофагите выделяют несколько основных признаков, которые сформировали классификацию EREFS. Как и всегда, это аббревиатура, подразумевающая:

- E (exudate) - экссудаты, белесые пятнышки и налеты, представляющие собой эозинофильные микроабсцессы; оценивается в степени от 0 до 2; встречаются в 27% случаев;

- R (rings) - концентрические сужения, формирующие «кошачий» пищевод, иногда так же описываемы как “трахеизация”; оценивается в степени от 0 до 3; встречается в 44 % случаев;

- E (edema) - отек; оценивается в степени от 0 до 2; встречается в 41% случаев;

- F (furrows) - продольные борозды, не отмечающиеся в норме; оценивается в степени от 0 до 2; встречается в 48% случаев;

- S (strictures) - стриктуры, сужения просвета, сформированные из плотной соединительной ткани, через которые зачастую не может пройти эндоскоп, там же застревают фрагменты пищи, которые иногда приходится извлекать во время гастроскопии; оценивается в степени от 0 до 1 - по сути, они либо есть, либо их нет.

Но стоит повторить, что эндоскопия - лишь один из необходимых критериев для диагноза. Чувствительность подобных признаков варьируется от 15 до 48%, при этом специфичность достигает 90 %, а по некоторым оценкам - и 95%.

Поэтому, даже если гастроэнтеролог ничего не назначил, а эндоскопист видит подобные признаки, в идеале надо выполнить биопсию для проведения гистологии. Биопсия же специфична. Есть рекомендации выполнять 4 биоптата из нижней трети пищевода и с отступом в 14 см из верхней трети пищевода. Но иногда рекомендуется выполнить по 2 фрагмента из верхней, средней и нижней трети. Подобное количество биоптатов делает гистологическое заключение крайне информативным и точным.

Так, при одной биопсии, например из нижней трети пищевода, чувствительность составляет всего лишь 55 %, а при заборе всех необходимых фрагментов стремится к 100%.

Поэтому в очередной раз призываю не заниматься самодиагностикой и тем более самолечением или даже надеяться на авось. Если у вас есть жалобы — приходите на приём, обсуждайте с лечащим врачом свою тактику обследования и лечения. В итоге можно избежать крайне неприятных последствий запущенных заболеваний. Многое из того, что можно не допустить в начале заболевания, невозможно исправить в запущенном состоянии!